築窯から36年、親子2代の陶芸工房

万風窯では作陶の他、陶芸教室、ギャラリーの展示販売も行っています。

陶芸の魅力は自然素材にあると思います。

私は作品が粘土、水、薪、炎、全て天然素材で作る事に大きな興味を持ちました。

特に、あらゆる芸術の分野の中でも一度自分の手を離れ、神秘的な炎の中で作品が生まれ変わる陶芸は面白さがあると思います。

焼成方法として、一般的にはガス窯、電気窯、灯油窯などの現代的な窯が主流ですが、薪と人力のみで焼く原始的で伝統的な「半地上式穴窯」こそ、陶芸の原点回帰だと思います。

万風窯の「半地上式穴窯」は、日本が古墳時代だった5世紀ごろに朝鮮半島から伝わった様式を再現しようと、過去の文献を参考にして1992年に自作で築いた「半地上式穴窯」です。

全長は12メーター、幅2メーター、高さ1.5メーターあり一般的な半地上式穴窯より長いです。穴窯で焼く作品は、乾燥させた素地に釉薬をかけずに赤松の薪だけで5昼夜、高温(1300℃)で焼成します。

長時間の窯焚きで、作品に降りかかった赤松の灰が溶け始め、ガラス質に変化し自然の釉薬となります。この長い窯で長時間焼く事が大事で、とても重厚な色合いが出来ます。

焼成が終了した作品の自然釉は美しいビードロ状で作品に輝きを出し、力強い炎の流れや土の焼きしまりで赤茶色に変化した作品も出来ます。それを焼締めといいます。

又、炎の複雑な流れで作品の表面が激しく変化した物を窯変(ようへん)といい、万風窯の大きな特徴の一つです。

ガス窯などの焼く前に施釉した釉薬とは異なり、半地上式穴窯の自然釉は炎の流れ、その時の天候など、窯焚きの仕方などによって大きく異なり、同じ窯で焼いた作品でも窯詰めの位置で個々の作品は多種多様な作品に変化が出て来ます。

但し、作品の変化は決して偶然に変化したものではなく、長年の経験により緻密に計算して窯詰めの作業をすることにより生まれてきます。焼成作業よりも、どこの位置に作品を詰めるかが重要なポイントになります。

色彩はこのような窯詰めにより、深い緑色や琥珀色、表面がゴツゴツした灰かぶりなど様々な色に窯変します。

自分の陶芸作品作りのコンセプトは、天然素材で自分の手から生み出した作品が草花や料理を引き立てる「うつわ」。ある空間を相乗効果で演出する「うつわ」としての作品作りを目指しています。

万風窯 代表 豊原 万風

豊原万風 経歴

| 1958年 | 仙台市生まれ |

| 1980年 | 東北学院大学 卒業 |

| 1985~88年 | 相澤正樹氏,長谷川幸雄氏,木下峰雄氏に師事 |

| 1988年 | 蔵王町遠刈田にて窯を築き独立。以後毎年各地で個展活動を行う |

| 2001年 | 日韓国際交流展 (韓国・大邱) |

| 2002年 | 日韓国際交流展 (仙台) 日中工芸美術学会交流展 (中国・北京) |

| 2003年 | 日韓中・東北アジア展 (韓国・釜山) |

| 2005年 | 日韓現代美術の作家達展 (仙台) |

| 2006年 | 宮城県工芸展 (中国・吉林省) |

| 2007年 | 日韓美術交流展 (仙台韓国領事館) 伊勢丹 府中店美術画廊 個展 (東京) |

| 2009年 | 日韓国際交流展 (韓国・ソウル) |

| 2010年 | 日韓国際交流展 (韓国・大邱) |

| 2013年 | 日韓国際交流展 (韓国・大邱) |

| 2015年 | 日韓美術展(仙台韓国総領事館) |

| 2016年 | 日韓美術交流展(韓国・全州) |

| 2017年 | 韓国抹茶碗公募展 招待作家 (韓国・密陽) |

河北工芸展 入選7回

東北現代工芸美術展 入選8回 特別賞受賞

仙台韓国領事館・蔵王町文化会館に作品寄贈

宮城県芸術協会 会員

蔵王町国際交流協会 会長

長女の私として、これはすごく大変でもありますが、とても幸せな事なんだなぁと最近ようやく心から思えるようになりました。

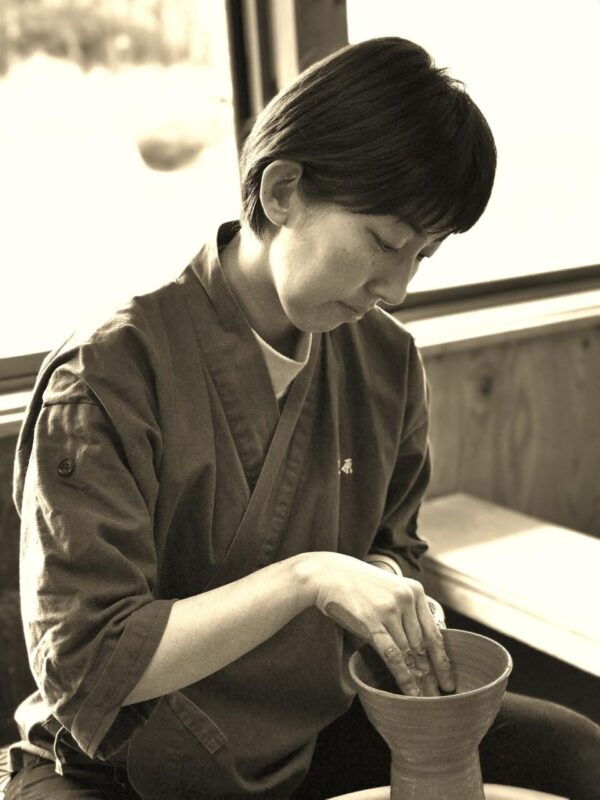

陶芸の道に入り11年。大学卒業後、万風窯で父の仕事を手伝うようになりました。妹とは違い、理系の大学へ通っていた私は陶芸の基礎知識、技術もなく、仕事として職人として0から陶芸をここで学びました。

学んだといっても父から「教わった」という記憶はありません。「見て覚えろ、自分で経験を積め」と言われるばかりでした。その時期が今では懐かしく、月日が経つほど、職人としての父は本当にすごいなと思います。

万風窯の穴窯は父の自作。

私たちが子供の時に完成し、以来ずっと父と共に家族を支えてくれています。窯で焼き上がったコップで蔵王の水を飲むとキラキラとしてとても美味しく、庭に咲いている花をいけると凛とし、空間がより華やかになります。

この万風窯の雰囲気を私なりに引き継いでいこうと思います。

豊原絵美子 経歴

| 1984年 | 仙台市生まれ |

| 1989年 | 蔵王へ移住 幼少より父から陶芸を教わる |

| 2006年 | 福島大学 入学 在学中は国際交流活動に励む(滞在国:オーストラリア,中国,韓国,アメリカ,タイ,ベトナム,カンボジア) |

| 2010年 | 福島大学卒業 万風窯へ |

| 2010年 | 日英友好親善交流事業 参加 イギリスへ |

| 2012年 | 日米草の根交流サミット 参加 アメリカへ テキサスウーマンズ大学 芸術学部陶芸科 訪米 |

| 2014年 | いけばな本原遠州流 正師範取得 |

| 2015年 | 春のカップ・花器展 出展(秋保) |

| 2016年 | いけばな本源遠州流 家元師範取得 出張陶芸で東北地方をまわり,陶芸の面白さ,もの作りの難しさを広めていきたいと奮闘中。日々努力! |

蔵王町国際交流協会 役員

いけばな本原遠州流 正師範 優秀賞受賞2回

蔵王山麗真田の郷を磨く会 会員

3歳で初めて土を触ったのが私の陶芸家としてのスタートでした。

子どもの頃、父に教わりお皿や茶碗を作り、「粘土は楽しい!」と幼いながら直感的に感じたのを覚えています。

穴窯の薪くべの手伝いや、薪割り、自然の中でのびのび過ごすことが一番好きな時間でした。その後、京都の大学へ進学し、陶芸の基礎を学び蔵王へ帰ってきました。

今度は多くの方に「陶芸は作るのも楽しい!使うのも嬉しい!」と思って頂けるような陶芸教室での指導や日々作陶に励んでいきます。

今後も父と姉と共に、この蔵王の大自然の中から陶芸の魅力を発信していきたいです。

豊原真美子 経歴

| 1990年 | 蔵王町生まれ |

| 1993年 | 3歳より父から陶芸を教わる |

| 2008年 | 京都伝統工芸大学校 陶芸科 入学 轆轤(ロクロ)の技術を研磨し日本の伝統的なデザインの絵付け等を学ぶ 在学中イタリアへ陶芸の研修 |

| 2012年 | 京都伝統工芸大学校 卒業 京都にて陶芸教室の講師を務める |

| 2013年 | 万風窯にて陶芸教室の講師を務める イギリスにて陶芸の研修 |

| 2015年 | 『春のカップ展・花器展』 出展(秋保) |

| 2018年 | 『土と鉄』 出展(みやぎ蔵王こけし館) 京都で学んだ技術と、父から受け継がれる蔵王焼の特徴を取り入れた作品を制作しています。 |